CI学科新任、石川卓磨准教授が語る学生と築きたい未来

2023年度からクリエイティブイノベーション学科(以下、「CI学科」)に新しく着任された石川卓磨准教授。作家と美術批評家という2つの顔を持つ石川先生が、第3の顔として准教授を務めることにどんな想いを抱いているのか、学生とどんな未来を築いていきたいのか、など普段はなかなか聞くことのないお話です。この記事が石川先生とムサビ生のより密度の濃いコミュニケーションのきっかけになれば幸いです。

石川卓磨准教授プロフィール

武蔵野美術大学油絵学科卒業・大学院造形研究科油絵コース修了

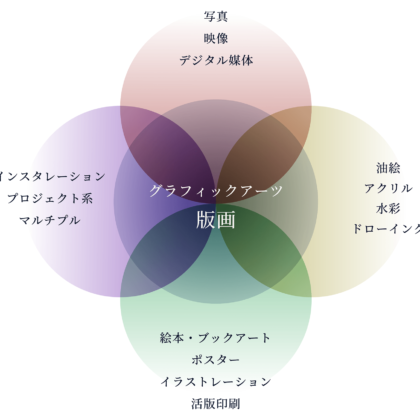

作家として絵画、写真、映像など複数のメディアに関係性を捉え直す作品を制作しながら、美術批評家としても活躍。

芸術・文化の批評、教育、製作などを行う研究機関「蜘蛛と箒」主宰。

2023年度、gallery αMのゲストキュレーターを務める。

ムサビ油絵学生が作家、美術批評家になるまで

—先生は現在作家として、写真や映像作品を多く制作していますが、学生時代から写真や映像での表現をたくさんしていたのですか?

学生時代は油絵学科だったので、もちろん油絵を描いていました。予備校時代の僕は、目に見えないものを想像して描くことがあまり得意ではなかったので、写実的な絵を描いていました。当時は視覚的な必然性がないと、描き方を変えることができないと思っていました。

大学に入ってからは、予備校時代のような描き方をやめて、抽象的な絵も描くようになり、実験的な絵を色々と描いていました。制作を続ける中でコンセプチュアル・アートの存在を知り、大学2年生頃から写真を使って作品を作り始めました。

僕は映画が好きだったし、絵画も好きでした。だから、映画と絵画の中間にあるものとして写真の作品を作っていたんです。

—作家から美術批評家としての活動を始めるようになったきっかけはなんだったのでしょうか。

学生時代、図書館でよく洋書のカタログや雑誌を観ていました。当時は英語が得意ではなく、今のようにiPhoneやGoogleで簡単に翻訳できる時代ではなかったので、“なぜこの図版の横にこの絵があるのか”などをレイアウトから推理するしかなかったんです。図版を見ることとは、つまり写真を見ることで、それは結局、自分の制作にも関係していきます。そのため作品を考えることと批評することにあまり違いはないと感じるようになりました。

もう一つ、ヨーロッパのカンヌで高い評価を受けていた青山真治や黒沢清などの日本の映画監督たちが積極的に批評を書いていたんです。また彼らに影響を与えたヌーベルヴァーグといわれるフランスの人たちも元々映画批評誌を作っていて、批評活動と映画制作の両方を行っていたんですね。僕は、映画や美術の中で作ることと書くことを分けなかった作り手たちに感化されていきました。

そういった理由で、作ることと書くことが僕の中では自然に繋がって、大学4年生の頃には自分で製本して評論集を出したりしていました。

作家として感じるCI学科に必要なアートの力とは

—作ると書くという両方の面を持つ石川先生が、CI学科の教員として求められていると感じることは何ですか?

ずいぶん昔ですが、デザイン思考という考え方が日本に浸透し始めたころに、専門学校で多領域の学生にアートを教えたり、他分野の先生たちと一緒に産学連携プロジェクトを教えたりしていました。そこでアート、デザイン、ビジネスで共有し得る思考法や方法論を学んだんです。そこでの経験を活かして、CI学科の非常勤講師として大学院の指導を行い、またムサビが主催している「価値創造人材育成プログラム(Value Creation Program)」の講師などを経験し、着任に至った背景があります。

アートは自由と思われがちですが、実際のところアーティストは、自分のためだけに自由に作っているわけではありません。アーティストは与えられている条件の中で、最善の方法を見つけ出し、何かを思考するための重要な問いを生み出しています。例えば、東京で展覧会をするかロンドンで展覧会をするかで、作家が考えることは異なります。その場の特殊性やコンテクストをちゃんと見抜きながら、“どうやったらこれが伝わるだろうか”ということを考えて展示をします。アーティストにもある意味で、“展覧会をしてください”というクライアントの要求や期待があります。その人たちの隠れた欲求を、こちらが理解し批評してみせる場合もあります。

あるいは、僕の好きな映画監督のデヴィッド・リンチは、何気ない日常で「何が怖いと思うか」「何に違和感を感じるのか」を思考し、そのポイントを突くようなアイデアを生み出します。これは私たちが考えなく生活している日常を批評するようなものです。

今の社会はあらゆる商品やコンテンツに溢れているので、消費者はもはや“これが欲しい”というものがなかったり、そこにある「問題」に気づかなくなってしまったりしています。また緊急性を要する社会課題も増えてきています。ですから企業や生産者は、消費者が考えていることよりも、先に立って自分たちが主体的にビジョンや課題を考えて社会に提示していく必要性が増えてきています。

そういった答えがないものに自主的に答えを出していく力が、社会的に必要とされるようになり、アートの力が、CI学科やクリエイティブリーダーシップコースに求められているんだろうと思います。

複数の武器を持って未来を築いてほしい

素材:ゼラチン・シルバー・プリント サイズ:600 x 900 mm

—石川先生から見て、CI学科にはどのような学生が多いと感じますか?

まだ長い時間付き合っているわけではありませんが、とにかく関心が多領域だなという印象です。いろんなことに関心があって、それを先生たちがすごく受け入れている学科だと思います。あとは、美大受験のための予備校に通っていない学生が多いという点で、あんまり「こうしなきゃいけない」ということにとらわれていない。それは自分の視点をこれから作る時の可能性に繋がります。僕自身はずっと予備校でやってきたので、与えられた課題に対して経験から「これはできる」みたいな判断をしてしまったりするけれど、その判断基準がないということも、重要かもしれないと思います。予備校の技術が全員に必要かといわれたらそうではない。それならば初めから、人とは違ったところから始めてみるのもいいかもしれない。その人なりの始め方をしてもいいかもしれない。

CI学科にはいろんなことを学ぶ大変さはあると思います。自分の得意なことが一つだけではやっていけない世界でもあるので、CIの学生たちはみんな、複数の武器を持たないといけないという、ある種のたくましさが求められています。だからいろんなところに興味を持って、誰もやったことがないことを、どうしたら形になるんだろうと考える。大変だけれど面白いところだと思いますね。

—最後に、そんなCI学科の学生たちとこれからどんな未来を築いていきたいですか?

うーん、難しい質問ですね。でも歴史的に考えてみると、あらゆる領域で実践的関心を持ったレオナルド・ダ・ヴィンチが「絵“も”描けます」といったり、ゲーテが芸術、科学、政治などの領域で活動したりしたことは、大袈裟ですけれどCI学科に繋がりますよね。そういう芸術の遠心力はどこまで働くんだろうと思います。例えば、近代は専門性を高めそれぞれの領域を区分けていったわけですが、総合的な理解・経験から生み出されるクリエイティブな発想や能力、そういうもので学生と一緒に何かすごい発見ができたら面白いなと思いますね。

昨日ちょうど「ケロッグ博士」という映画を観たんですよね。ケロッグ博士はコーンフレークを作った人ですが、ものすごい健康志向で変人といわれた人なんです。僕たちはケロッグのコーンフレークを当たり前のように食べていますが、まさか博士のとんでもない思想からコーンフレークが作られたなんて思っていませんよね。この人はピーナッツバターも代替肉も作っています。彼の思想は常識的に考えるといろいろ間違っていますが、彼は健康という点から生きること全てを設計しようとし、実際素晴らしいものを発明しました。これはもうアートといっていいんじゃないかと。

僕は基本的にビジネスの面白さを全てアートとして考えているので、こういうことはCI学科でも起こり得ると思っています。世界中で多くの人の朝食や健康を支えているものが、かなり奇妙奇天烈な人によって作られたことを知るのも、歴史の一つの面白さだと思います。

—コーンフレークを作ることが目的ではなく、人類の健康という広い観点から探求し続けたら偶然そこに行き着いたということなんですね。

まさにそういう感じなんです。クレイジーなほど真剣に考え、探究し続ける人たちが発明したものによって、今の社会が支えられているということは少なからずあります。そういうものをアートかアートでないかで切り分けるのではなく、広い視野で未来を考えていけたら面白いなと思います。

取材・執筆・編集:空間演出デザイン学科1年 平山桃愛