井口皓太が考える映像デザインの未来

交通機関のデジタルサイネージやCM、Webなどで目にする動くロゴのように、グラフィックに動きをつける手法を“モーショングラフィックス”という。映像デザイナー/クリエイティブディレクターの井口皓太さんは、いまこの分野で最も注目を集めているデザイナーのひとりだ。ムサビの基礎デザイン学科在学中からそのキャリアをスタートさせ、2021年に開催された東京オリンピック・パラリンピックでは、大会史上初となる“動くピクトグラム”の制作を担当した。まさに第一線と言うに相応しい活躍を見せる井口さんに、これまでの歩みと制作、そしてこれからの映像デザインについて伺った。

井口皓太(いぐちこうた)

映像デザイナー / クリエイティブディレクター 1984年生まれ。2008年武蔵野美術大学基礎デザイン学科在学中に株式会社TYMOTEを設立。13年にクリエイティブアソシエーションCEKAIを設立。動的なデザインを軸に、モーショングラフィックスから実写映像監督、また、チームビルディング型のクリエイティブディレクションを得意とする。20年にはオリンピック・パラリンピック大会史上初となる「東京2020 動くスポーツピクトグラム」の制作を担当。開会式典ではVideo Directorとして参画し、同大会のドローン演出3Dアニメーションも制作している。主な受賞歴に2014東京TDC賞、D&AD2015yellow pencil、NY ADC賞2015goldなど。京都芸術大学客員教授、武蔵野美術大学非常勤講師。

https://kotaiguchi.jp/

翻訳できる言語の幅を持っていたい

——井口さんはご自分のことを“映像デザイナー”と名乗っていますよね?

そうですね。意外かもしれないけど、実写畑の映像業界とデザイン業界ってあんまりリンクしていないんですよ。でも、僕がやってきたことってグラフィックを拡張していきたいという想いから始まっていて、どちらかというとデザインのカテゴリーの中に居るのかなと。映像をつくろう!というのとは流派が違う気がしていて。なので、自分から名乗るときには映像デザイナー/クリエイティブディレクターと名乗っていますね。

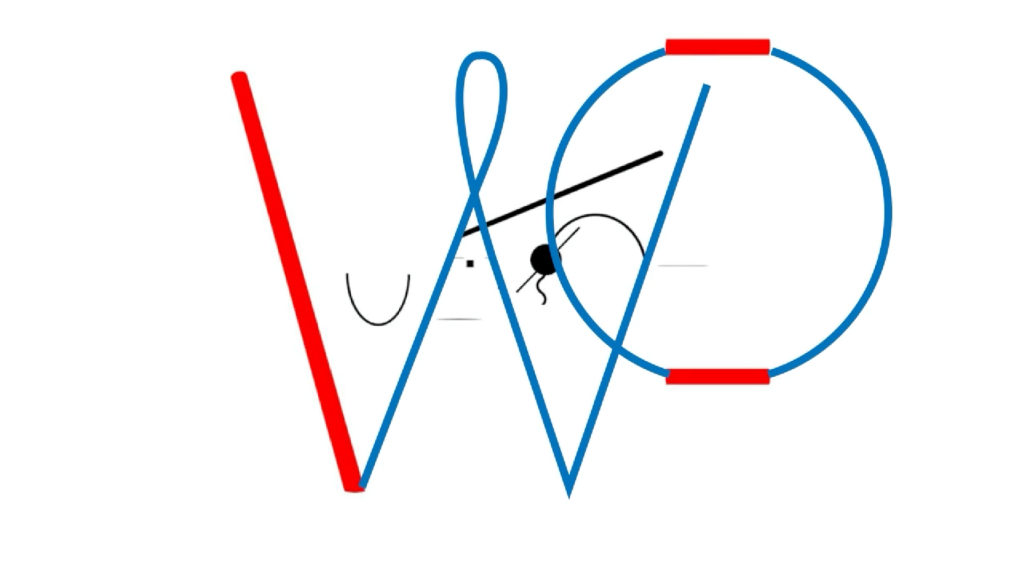

現在の自分はどの辺りにいるか時折立ち位置を確認するという。自作の図を用いて「いまはこの点線で囲まれた領域にいると認識しています」と井口さん。

もちろん実際には、モーションデザイナー/映像ディレクター/アートディレクターなど色んなクレジットのされ方があるんですけど、それは仕事によってどんどん変わっていいものだと思っています。でも、上り詰めてクリエイティブディレクターが最終地点ということではなく、常に戻れるようにしたい。伝えたいことをかたちに翻訳する言語の幅を持つことが重要だと思っています。

自分たちのリアリティとデザインという壮大なスケール

——美大への進学やデザインの道に進んだきっかけは何かありましたか?

僕が高校生の頃に《relax》というすごくセンセーショナルな雑誌がありました。その表紙をアムステルダムのアーティストのDELTAさんがつくっている号があって、当時の僕はそういうものを見てデザインの世界に飛び込みたいと思ったんです。

でも、これっていまちゃんと解釈するとアートであって、デザインではないんですよね。大学に入ってから段々とそういったことに気づき始めて。夢見ていたものと、仕事にしていかなければならないデザインとにギャップを感じていました。ただ、自分とは対極的な考え方もどこかには持っていたかったので、在学していた基礎デザイン学科は僕にとってすごく良かったんです。半分は学外活動で自分たちのリアリティを表現して、半分は基礎デザイン学科でいままでのデザインの文脈や成り立ちをしっかり学ぼうと。

——当時はどんな作品をつくっていましたか?

在学中は平面芸術から離れたいという思いが強かったです。映像をフラットなモニターに留めていても面白くないと思ったんです。いまではプロジェクションマッピングって社会的に広まりましたけど、当時は何の意味もなくグラフィックを壁に投影して「うわ、かっこいいね」とか言ってプロジェクターで遊んでいました。その中で、どうやって映像を物質化するか、「存在する映像」をつくれるかというのが研究テーマになっていきましたね。

《Adam & Eve》(2009)

井口さんの卒業制作。彼の両親が彼の将来への不安を語るというインスタレーション。2人の顔を型取りした首像を置いて、そこに不安を語らせた映像を投影している。

学外活動でやっていた表現と、論じていく・研究していくという大学での学びとが、大学4年のときにはマッチングしてきた感覚がありました。自分たちのリアリティと、デザインという壮大なスケールとを、どうやって自分の中で解釈していくかをやっていた大学時代だったかなと思います。

TYMOTEでの活動

——その大学在学中に、クリエイティブチームTYMOTE(ティモテ)を結成・起業したわけですが、どんな経緯だったんでしょうか?

TYMOTE

実はこのポートレートが撮られたのはムサビ近くのスタジオアリス。馬の被り物は国分寺のピカソで購入したそう。メンバーが全員集合したのはこの日が初めてだったというから驚きだ。

当時はとにかく何かぶっ壊したかったんですよね。平面グラフィックの枠に収まらずに画面から飛び出たいなとか。企業に就職して勤めるということも時代的にフレームとしていまより強くあって、そういうものを突破したいという気持ちがありました。

同じような考えを持っている学生がムサビだけではなく他の大学にも居るだろうと思い、自分たちの世代で何かやっていこうよと声を掛けて集まったのがTYMOTEのスタートです。そのチームで映像作品集のDVDをつくったり、展覧会のディレクションを担当したりするようになって、段々と会社に成長していきました。とはいえ、成り行きに任せた結果ではなくて、自分の中で会社をつくりたいという意志は初めから持っていましたね。

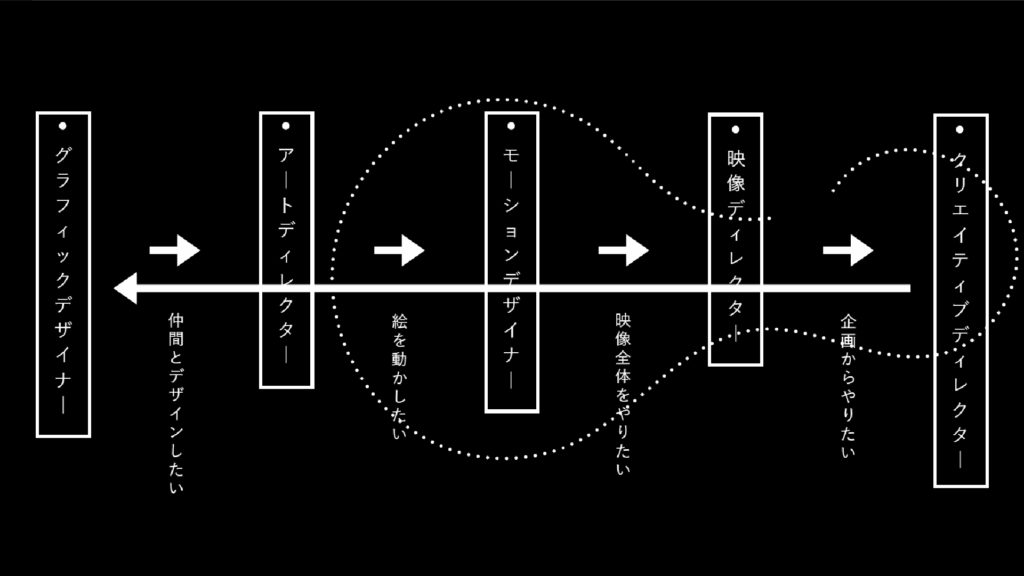

TYMOTEの手掛けた仕事の一部

就職して経験を積んでから独立するという選択肢もあったんですけど、TYMOTEには一度就職したことのあるメンバーも居て、彼に言われたのが「就職してもその会社の中で何とかやっていくための“下積み”にしかならない。独立には一切繋がらないから、会社を興すなら早いほうがいい」ということでした。じゃあもうできる限り早くという話になり、在学中に起業しました。

初めのうちは仕事がないことも覚悟していました。クラブイベントのフライヤーをつくって、報酬の1万円をみんなで分けあったこともあります。でも、一緒に仕事をしたい人たちにどんどんポートフォリオを送って、僕らはこういうチームですと宣伝していったんです。そしたら興味を持ってくれる人も出てきて、色んな仕事に呼んでもらえるようになりました。割り切ってやっていたような仕事は実際には全然なくて、面白い仕事ばかりでしたね。

圧縮して固められたものをもう一度展開する

——東京2020オリンピック・パラリンピックでは、大会史上初の“動くピクトグラム”が大きく話題を集めましたね。

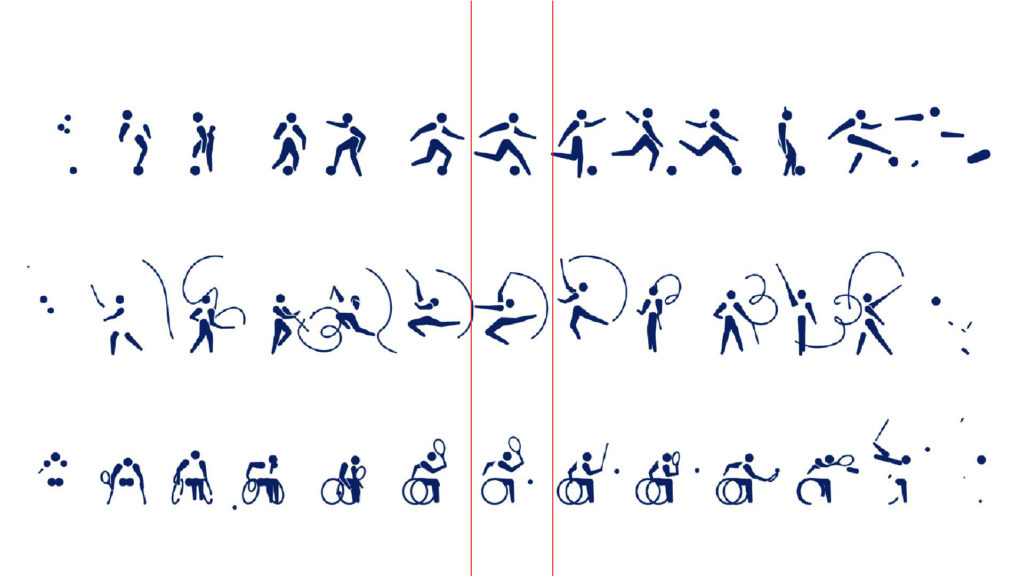

《TOKYO 2020 動くスポーツピクトグラム》(2020)

ピクトグラムを動かそうというアイデアは廣村正彰さんが静止画でデザインされている最中から挙がっていたそうです。1964年の東京大会で世界で初めてスポーツピクトグラムが制作されてから半世紀以上経ったいま、静止画でデザインし直す以上の何らかのアップデートはしたいよねと。僕がお話をいただいて“動くピクトグラム”の制作に入ったのは、静止画のピクトグラムが完成してお披露目された後でした。

——競技の動きからある瞬間を切り取ってサインに落とし込んだものが静止画のピクトグラムですよね。それに再び動きを持たせるということは、動→静→動という不思議な制作の流れだとも感じました。例えば初めから映像で動くピクトグラムをつくり、その中から1フレームを取り出すようなかたちで静止画のピクトグラムをつくる流れ(動→動→静)も考えられると思うんですが、これについてはどうでしょうか?

《TOKYO 2020 動くスポーツピクトグラム》(2020)

やりやすさで言ったら、最初から廣村さんと相談しながら「こうやって動かしましょう」、「この瞬間を切り取りましょうか」とつくっていくほうがよかったかもしれません。でも、静止画のピクトグラムと映像とでは言語が違うので、同時並行で進めてしまうと互いに定着せず、どちらも中途半端に終わってしまうように思います。廣村さんが時間をぎゅっと圧縮して固めたものを、もう一度想像しながら展開していくのは、エネルギーとしては倍かかっているかもしれません。そういうものは画面に表れてくるので、面白いもの・強度のあるものをつくるという意味ではこの方法は良かったと、いまになって思っています。

3Dソフトを使用した“動くピクトグラム”の制作過程

井口さんはどんなモーショングラフィックスの仕事においても、動かすグラフィックを3DCGに起こす手法をとる。仮想空間の中で、映像を立体的な視点でデザインすることで、自然な動きを与えることができるそうだ。“動くピクトグラム”も例外ではなく、3Dソフト Cinema 4Dをつかって制作された。 すでにグラフィックとして定着している静止画のピクトグラムとのメディア特性の違いや、実際の競技の動きとの整合性には、ずいぶん悩まされたという。

デザインの2つの軸

——次に、文字でつくられた景色が印象的な2つのお仕事《Kanji City》と《everything but the love》について聞かせてください。

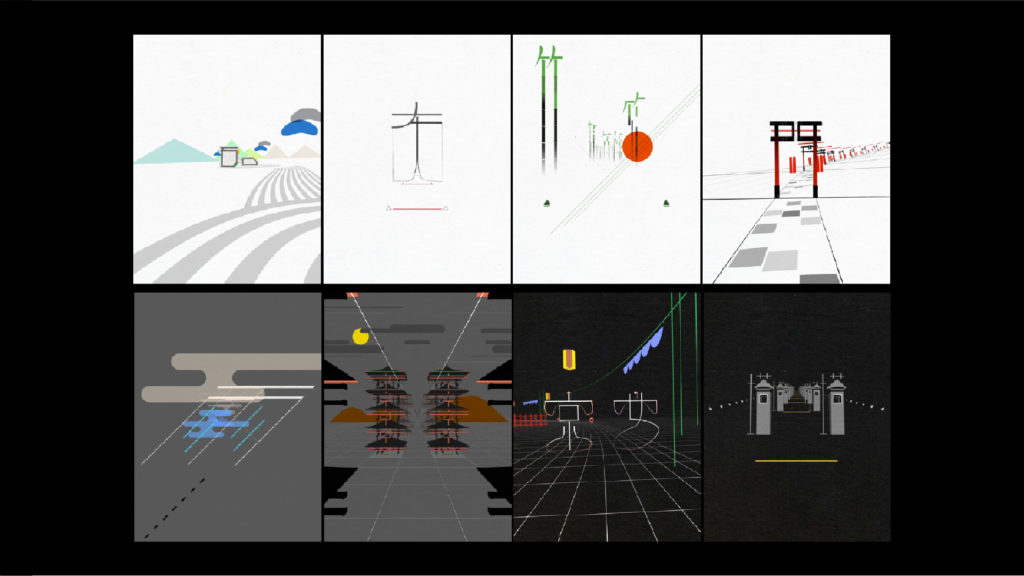

《Kanji City》(2012)

《Kanji City》は、スポーツジムのエアロバイクに実装されたアニメーションで、ペダルを漕ぐとそのスビードに合わせて景色が変化します。同じようなシリーズでハワイ編やロサンゼルス編もあったんですけど、京都編(=《Kanji City》)では「精神世界に突入するんだ!」ということで漢字だけを使って景色を構成していきました。

《Kanji City》が実装されたエアロバイクの様子

このプロジェクトのクリエイティブディレクターだったPARTYの伊藤直樹さんからは「とにかく分かりやすく」という指示を受けました。誰が見ても伝わるようにしろと。この映像はイギリスのD&ADで賞を獲ったんですが、その授賞式で審査員から聞いた話が意外だったんです。「日本人がつくる作品って、美しいのは分かるけど、ハイコンテクストすぎて訳分かんねえ……」って(笑)。その点、この作品は理解しやすかったようで、評価してもらえました。

《Kanji City》(2012)

一方で、《Kanji City》はTDCのような日本の賞は全く獲れませんでした。その理由は理解できて、日本の賞は日本の独自の美しさや文化・文脈を汲んだ表現のほうが刺さるんだろうと。だったら、《Kanji City》では削ぎ落としていった部分を拡張して、もう一度同じアイデアでトライしたい、そう思ってつくったのがHaKUの《everything but the love》MVでした。

HaKU《everything but the love》MV(2013)

このMVは、ANSWR(現THINKR)の針谷建二郎さんから声を掛けてもらって、学科の先輩でもある大原大次郎さんと2人でつくりました。このとき大原さんが言っていたのが、「日本の“読む”という感覚って、ひとつひとつのかたちを造形として見ているというよりは、もっと体感的。だから読めなくてもいいと思うんだよね」と。そこから、一瞬で文字の造形が消えていっちゃう表現をやろうという話になりました。《Kanji City》のような分かりやすさではなくて、日本人の感覚に訴えかけてみようと。

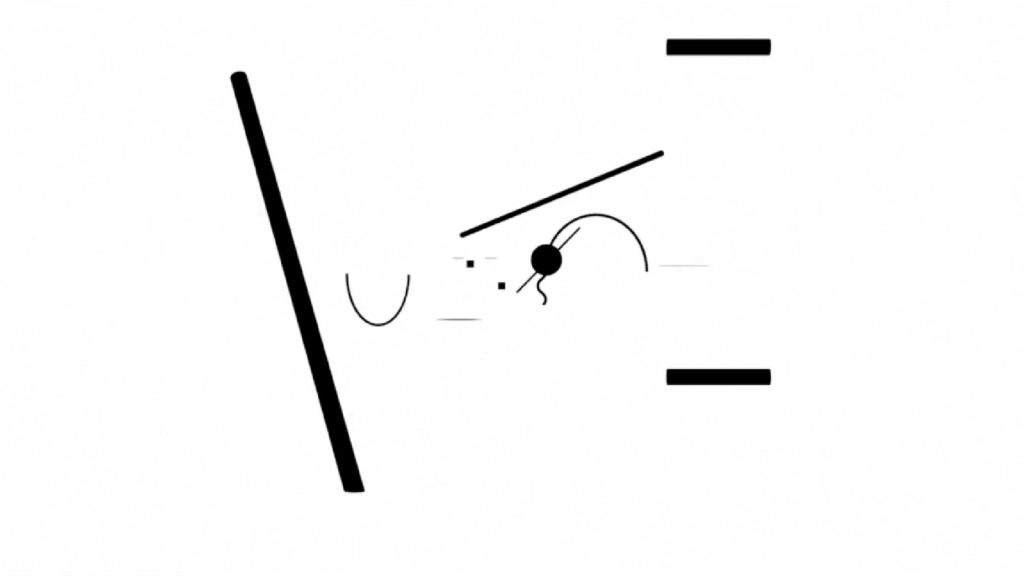

——具体的にはどんなプロセスでつくっているんでしょうか?

初めに僕がリリックを書体で仮に配置して、ざっくりとしたカメラワークをつくりました。

これを大原さんに渡して、カメラワークを踏まえて文字を描いてもらいました。その描き文字を今度は僕がパスに起こして、CGに貼っていって……。

「全然読めないっす」みたいな(笑)。「じゃあ井口くんのほうで厚みつけちゃって」とかやり取りしながら、2週間かけて完成させていきましたね。

シーンによっては、僕が空間上に先に図形を並べて……。

大原さんがその景色から文字を抽出していくようなつくり方もしています。

デザインって、グローバルに広がるべきもので、翻訳される言語が広ければ広いほどいいと捉えられがちだけど、そこからこぼれるものもあると《Kanji City》をつくりながら感じていたんです。とにかく美しく、誰にでも伝わるものをつくることが必要なときはもちろんあります。でも、特定の言語を持っている人だけに届くものをつくることも、クリエイターとして忘れちゃいけないし、それもデザインだろうと。《Kanji City》と《everything but the love》の仕事を通して、どっちが正解ということではなく、両方の軸ができました。そうすると楽になった気がしましたね。

時間を伴う体験はすべて映像ではないか

——最後に、これからの映像デザインについて、井口さんが考えていることを聞かせてください。

これからの映像は画面の中だけではなくて、いまよりもっとフィジカルな領域に拡張していくと思います。

そもそも僕の感覚では、映像ってモニターとかスクリーンの上に限った話ではなくて、自分が体験していること自体がすでに映像なんですよね。僕はずっと京都に住んでいたんですけど、庭園を回るのが好きで。入ったときには視界から隠れているものが進んでいくと現れたりする、時間を伴う体験です。このちょっと視線がズレただけで景色が変化するということが、映像なんじゃないかと思っています。

999.9《ME to ME》(2016)

実写の仕事をするときには上面図から先に描くことも。庭園を見たときに、時間と空間の設計が美しいものは、上から見たときにも美しくつくられていると気づいた井口さん。それなら逆説的に、上面から美しく設計すれば、時間も空間もついてくるんじゃないかと考えたそう。

ピクトグラムの話でオリンピック・パラリンピックが出ましたけど、オリンピック開会式のドローンでできたエンブレムが地球の形に変化する演出も僕の担当でした。これは、ドローンを飛ばしただけのただの新しいテクノロジーとして映るかもしれませんが、僕の考え方からすると、画面という平面を飛び越えて空間自体が映像となった、時間と空間を体験できるデザインなんです。

東京2020オリンピック開会式でのドローンの演出 (2021)

ドローンの演出のシミュレーション映像

もともと学生の頃から花火に勝る映像の体験はないんじゃないかと思っていて、そういうことがこれからドローンとか新しい技術でどんどんできるようになっていくわけです。そうすると無限の可能性があるなと思いますね。

相当大袈裟なことを言うと、衣・食・住も映像のデザインだと言えるようになってくるかもしれません。いま、リゾートにすごく興味があるんですよね。朝起きてどんな景色が広がっていて、どんな時間を体験するか。映像の枠を飛び越えてそういうことまでデザインできたら楽しいなと思っています。必ずしも全部LEDで光っている必要はなくて、どういう時間を体験として感じてもらえるかまで設計できたら、もうそれは映像デザインじゃないでしょうか。

2021年10月18日、村世界(代々木上原)にて——